一、童谣的创作者

童谣,从字面意思理解,是由儿童创作并传唱的歌谣。“楚王问‘萍实’。对曰:‘吾往年闻童谣而知之。’此乃以童子为师耳。”

在这里,童谣,被视为儿童创作,表达儿童对现实的评论。

对童谣传唱主体的基本认识,构成分析童谣具有特殊政治意义的一个出发点。

清代有学者认为,童谣本为天籁之音,“童谣舆诵,自昔志之,盖语同天籁事,未形而机先动”,但后世“小说诸家或彼此相袭,异代如出一口;或术数相矜,事后强为传会类,皆不足征信,即载出正史”。

被附会后留存在文献中的童谣,已不是真正的孺子之谣,而以为鬼神凭托,如占卜之言,与术数相矜。

还有观点是将童谣视为荧惑星幻化成的小儿预言。

“古来说童谣乃天上荧惑星化成小儿,预言祸福”,或“荧惑坠地,化作儿童谣”。

范成大在《吴郡志》中记录了孙坚出生时的一则传说,将童女阐释为“太白精”化身,被赋予权威身份,意在增强其作为预言者的可信度。

将童谣与政治评判、政治预言进行捆绑,是中国古代童谣从一开始就呈现出的一种异样面貌。

这样的童谣,与儿童自身的生活、感知相背离。

黄口小儿被赋予神秘莫测的力量,本来与兴亡大事毫不相干的传唱主体,成了诡谲动荡政局的预言家。

于是在考察中国古代童谣时,学界逐渐形成一种共识,中国古代童谣真正的创作者并非儿童,而是大人借儿童的特殊身份,通过一种代言的方式实现政治意图。

二、童谣被冠之为“诗妖”

童谣,既可以相对公开地、批判性地评述社会并影响政治,又可以广泛地、预言性地解释人、事、物的前景从而干预政治。

因其具有神奇的政治性,故被冠之为“诗妖”。

“童谣”与“诗妖”,成为两个长期并存又独立的概念,其内涵与外延在历史时空中交错,存在千丝万缕的关系。

诗妖,是一种含恶言怪论的歌谣,是一种以韵文形式呈现的异常言论,构成中国古代政治文化的一个组成部分。

诗妖,又是中国古代天人感应学说及阴阳五行思想折射于诗歌的一种特殊产物,虽然兼具文学与神学的色彩,但又与一般意义上的诗歌、谶言不同。

在相关研究中,将“童谣”与“谶语”混同较为常见。

若从史书记载、历史语境与语言形式考察,其实“童谣”与“诗妖”的关系更为紧密。

“童谣”在一般的“谣”中被特意罗列,并非对其传唱者是儿童作特别阐析,亦没有与其他民谣、歌谣有所区别。

在大多数记载中,童谣只是歌谣的一类,或者是作为具有吉凶预言功能的一类。

在历史语境中,童谣被纳入正史记述范畴,反倒其神秘性更为突显,在灾异预兆中被列入“诗妖”篇。

诗妖,通常以童稚之口表达对社会诸现象的预测及看法,带有较强的政治色彩。

诗妖,多以童谣的形式出现,在正史中亦作为“篇名”。

从性质与内涵来看,童谣并不等同于诗妖。

童谣既有批判、讽刺,又有颂扬、赞美,既包含惩恶又包括扬善。

批判讽刺的童谣,在《五行志》中一般被归为诗妖。

班固所谓“则怨谤之气发于歌谣,故有诗妖”,大体可以概括中国古代正史《五行志》中“诗妖”现象的基本内涵。

三、童谣“荧惑”说

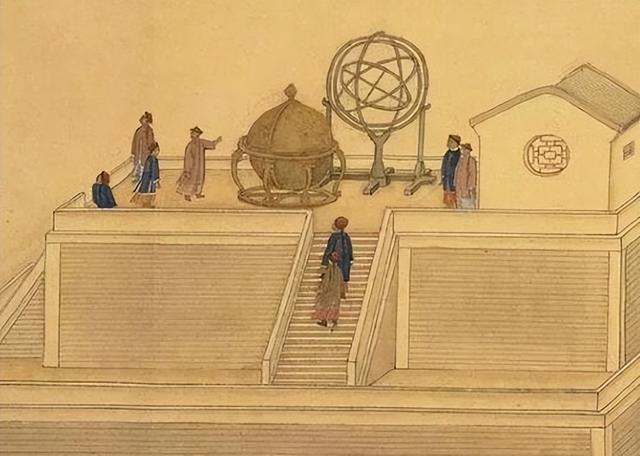

在中国古代,有关五星的出没、运行以及相关的占卜活动非常丰富,留下来的记述亦相当惊人。

五星,是除了日月之外,古人能直接用肉眼观测到的有规律、有周期的星宿,因其与传统的五行思想相联系,构成了“五星凌犯”的复杂星占预言体系。

所谓的“五星凌犯”,主要指太白(金)、岁星(木)、辰星(水)、荧惑(火)和镇星(土)侵犯二十八宿、中官、外官的天象。葛兆光指出,“天”(宇宙)与“人”(人间)的所有合理性在根本上建立在同一个基本的依据上。

在“天人合一”的思想背景下,灾异的发生、政治的变动、社会的震荡皆与天象发生联系,几者的关系往往是交错的。

复杂丰富的天文星占体系,与不断发展的天人感应思想相交错,构成了中国古代政治文化中非常独特的政治景观。

天象与灾异、政治、社会变动之间的复杂关系,通过一定的文化形式得以呈现。

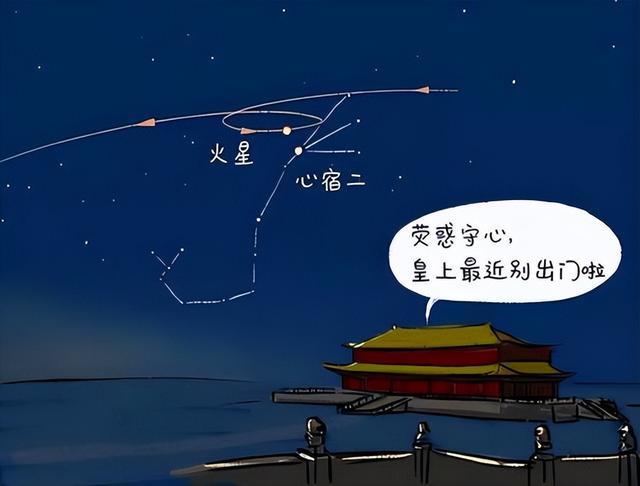

童谣“荧惑”说的长期存在,就是天文星占与世间童谣结合的文化表征。

(一)“荧惑”为罚星之说

荧惑,为“五星之一,火之精也”,这是古人对火星的别称。因其色金红,荧荧如火,亮度与运行轨迹变化不定,易令人迷惑而得名。

荧惑,作为行星“环绕句己,芒角动摇,乍前乍后”,在夜空中的位置变化不定,因而被视作罚星。

在唐宋时期,有“荧惑犯执法”“荧惑犯五诸侯”“荧惑犯三台”“荧惑犯上相”“荧惑犯灵台”等多种记述。

荧惑为罚星之说,是童谣“荧惑”说的理论基础。

童谣以批判人世社会为主,荧惑为星占系统中的罚星,两者建立天然的对应关系。

在崇尚天人合一观念指引下,荧惑通过降为自然灾异,逐渐与人世社会联系。

这种联结与对应,在被不断赋予预示意义的阐释中形成体系,甚至成为正史书写的重要内容。

两唐书、两五代史、《宋史》之《天文志》中,皆有非常丰富的记载。

从理论上讲,只要传统的天命观在人们的思想意识中存在,并能在统治者的思想意识中起作用,荧惑入犯与帝国运数、宰辅命运、社会祸乱、自然灾荒就能构成紧密的因果关系。

在实际政治中,童谣借天变表达舆情,成为影响政策调整、帝王行为、宰辅进退、官吏升黜的一个因素。

不过,这种影响可大可小,具有不确定性、不可捉摸性,需要结合特定时期的政治生态、君臣关系、党争形势、中央与地方关系,以及朝廷对天象与人事关系的认可度,对舆情的重视程度、采信度等各种因素进行综合分析。

(二)童谣“荧惑”说的形成

童谣“荧惑说”,是古人对荧惑天象与人世关系的一种阐释与理解。童谣被视为荧惑化身,是童谣神秘化的重要表现。

有学者指出:“童谣保存了语言本身固有的纯真、自然和神秘的因素,蕴含着天上人间、世代更替和生命轮回的哲学意蕴,因而具有强大的生命力。”

童谣,被认为具有纯真、自然、神秘三重属性。这三重属性,互为前提,其神秘性的由来,正是从“纯真”“自然”引申而来的。

将童谣与荧惑联系起来的说法,最早起于何时,很难考订。

《论衡》是关注童谣发生较早的著作。王子今专门讨论过王充的童谣发生说。

王充认为,“世间童谣,非童所为,气导之也”。

“气”,指阳气,童谣是“阳气”诱导出来的。

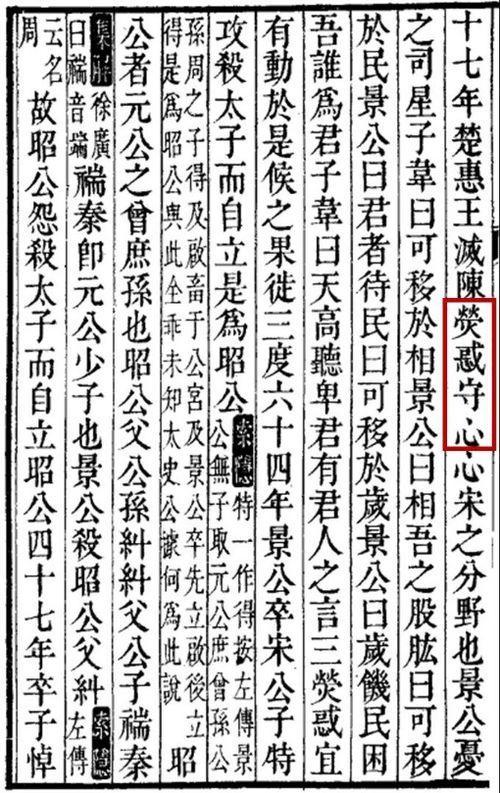

《论衡·订鬼》云:“世谓童谣,荧惑使之,彼言有所见也。荧惑火星,火有毒荧,故当荧惑守宿,国有祸败。火气恍惚,故妖象存亡。……世谓童子为阳,故妖言出于小童……巫含阳气,以故阳地之民多为巫。巫党于鬼,故巫者为鬼巫。鬼巫比于童谣,故巫之审者能处吉凶。”

王充力求用“气”的理论来解释童谣的发生。

童谣为荧惑使之,巫鬼预示吉凶的功能通过童谣体现,荧惑—童谣—巫,三者形成一条关系链,增强了童谣的神秘色彩。

自秦汉以来,荧惑星占,在天人感应说的演变中,不断被阐释,成为传统政治思想中的一个重要组成部分。

童谣荧惑说,又是在阐释荧惑星占与社会政治关系中产生的一种重要社会现象。

(三)童谣“荧惑”说在唐宋时期的转变

“妖星荧惑,天所常悬”。在长期的思想观念演变中,荧惑天象与人世社会形成多重关系。刘复生认为,两者之间至少有三层关系:“天罚之象”“天占之象”“天神之象”。

理解童谣“荧惑说”的前提,是需要将唐宋以前,人们对荧惑与人世关系的认识进行梳理。

先秦时期,荧惑的某些天象被视为对人世的“处罚”,因而又被称为“罚星”。

典型的例子,自然是春秋齐景公时“荧惑守于虚,期年不去”。

晏子认为这是“天罚”,劝谏景公“去冤聚之狱”,散财施民,振孤敬老,景公从之,三月后荧惑遂迁。

宋景公因“荧惑在心”而惧,子韦认为“荧惑者,天罚也”。

《史记》记载:“赤帝熛怒之神,为荧惑焉,位在南方,礼失则罚出。”“罚出荧惑。荧惑,失行是也。出有则兵,入则兵散。”又云:“荧惑为孛,外则理兵,内则理政。”

荧惑,作为罚星,逐渐与国家军、政相联系。“荧惑主死丧,大鸿胪之象;主甲兵,大司马之义;伺骄奢乱孽,执法官也”。

至此,荧惑预示的范围已扩大,不仅主死丧、主甲兵,执掌社会安定,而且为执法官,幻化为公理的象征,功能与预示范围都得以扩大。

荧惑预示君主命运的理论,为规谏君主修德,退灾星,避现世之政乱提供了理论。在唐代,荧惑之象,多被运用于规谏君主。

在宋代,荧惑崇祀不断升级,主国运的象征意义被不断强化。

荧惑预示对于国家政治、人物命运的影响亦产生新的变化。

(四)荧惑崇祀的演变与童谣“荧惑”说的淡出

“国之大事,在祀与戎”,祭祀是国家的头等大事。

“祀”,专指祀礼,即祭祀中的礼制,是国家层面最主要的大事。

早在上古三代时期,垄断知识和思想的巫史人员因为“通天”的需要,已经把外部世界的“星占历算”和整顿人间秩序的祭祀礼仪很好地融汇到他们的知识系统中。

天文星占与祭祀礼仪,两者不断融合,在祭祀文化中渗透着星象文化,天文星占又体现在祭祀中。

自秦汉至宋元,荧惑一直与南方神或赤帝相系,受到崇祀。

早在先秦时,荧惑作为天神受到崇祀,“及秦并天下,令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得而序也”。

至秦始皇统一六国,将天神统一排定座次,各星辰之祭,在都城雍建有祠庙。

童谣的神秘化,在其关乎政权运祚、政局变幻的不断阐释中发生。

以天文星占与人事的对应关系为前提,一方面使其自带鲜明的政治性,另一方面增强神秘性。童谣神秘化的特性,使其从产生、传播以及对现实发生的影响力皆得以增强。

童谣,被披上神秘文化外衣且纳入国家正史编修体系,显性的标志是正史中“诗妖”之称与篇名的出现。

童谣逐渐以“诗妖”代称,其背后的真正缘由则是童谣“荧惑”说的形成。

童谣的神秘化,与诗妖说相关联,与童谣“荧惑”说的形成、发展、演变等问题相交织。

随着唐宋政治环境与观念的转变,谣谚神秘化的历史亦发生转变。

在唐宋政治中,童谣借天变表达舆情的功能有所增强。

宋代以来的正史,童谣不再被称为诗妖,神秘色彩逐渐淡化,并向“小儿语”的性质转向。

荧惑之象,在唐代多被运用于规谏君主,在宋王朝荧惑崇祀的升级中,童谣荧惑说逐渐消退。

上一篇:灵魂干净,不忘初心的三个星座

下一篇:一日禅:读书要具深心