晚年邓颖超在办公

邓颖超给《新闻记者》的题词

坚持写文章要忠于史实

1976年年底,在周恩来逝世一周年前夕,为慎重起见,《人民日报》将三篇悼念周总理的文章呈送给邓颖超审阅。

1976年12月30日晚8时40分,邓颖超给报社机要秘书室打去电话,时任《人民日报》总编室机要秘书室工作人员的温宪当时正在值班。邓颖超在电话中首先问道:“你是值班同志吗?”她在得到了肯定答复后说:“我对送来的悼念恩来同志的三篇稿子有点看法,向你谈一下。”她请值班人员向总编辑转告对这三篇稿子的意见,要求对稿子中某些不实之处加以修正。对此,温宪当即做了认真详细的记录。

邓颖超在电话中娓娓而谈。她说:“在谈看法之前,我先把一个认识谈一下,我们回忆历史,一定要遵循主席要实事求是的教导,要有严肃的态度、科学的态度。对于历史事实,最重要的是要确切、要完整、要弄清楚。不能只要前半截,不要后半截,不能自己编造。不能为了吸引人,就哗众取宠,弄得那么神秘似的,什么神奇呀、传奇呀,这都不是实事求是的态度。我们要悼念恩来同志,但不能从中捏造。历史就是历史,事实就是事实,不能胡说。”

略作停顿,邓颖超说:“这三篇稿子我一篇一篇地说。第一篇是大寨大队党支部的,讲到周总理三次去大寨,我没有细看。总理三次去大寨,我只去了最后一次。我把我去的那一次中有两个地方的出入用笔划了一下。其他那两次我没去,我没有权利发表意见。”

“另有一篇文章,讲西安事变后,恩来和蒋介石、张学良谈判时,说蒋介石抱头大哭,就根本没有那么回事!当时恩来同志是共产党方面的代表,还有张学良那一方面和蒋介石那一方面,恩来同志是和两方面谈妥以后,见了蒋介石一下,当时蒋介石根本没有抱头大哭!”

“另外就是关于李少石被特务打死的说法。1945年主席到重庆去谈判。一天,突然听到李少石被枪杀。当时以为是特务要谋杀恩来。恩来同志知道后,指示要提高警惕,限期查清。第二天查清李少石并不是特务暗杀的。那一天,由于我们那个车要赶时间,有什么急事,走得很急。前面有一群伤病兵,车在超过的时候,碰了伤病兵,结果我们的车没停,一直跑。伤病兵手里有枪呀,他们就开枪。碰巧,那一天车上就坐着李少石一个人,子弹正中要害,死了。后来那个司机一看闯祸了,就跑了。以后,我们再也没看到过那个司机。所以这个事,开始我们以为是谋杀。后来一查不是。我今天还又问了童小鹏,他也说不是那么回事。原来有一个写恩来同志的单行册子也那么讲,总理曾当面进行过批评。我的意见,在这篇文章里,这事就不要提了。不说实话怎么行?!”

“还有一处,就是关于长沙大火。1938年,那时候国民党对日本采取的是焦土政策。长沙着火时,正巧恩来从武汉撤到长沙。因为国民党当时就是焦土抗战,不能说是国民党搞鬼谋害恩来同志。那时全城都起火了嘛!不能夸大!其他的时间、个别地点上的出入,我就不说了。”

“关于第三篇文章。长征那一段,因我没有和恩来同志在一起,这一段我作不了证。但乍一看就觉得文章里面也有不妥的地方。比如‘周总理和毛主席、朱德同志经常在一起’,‘总理’这个职务不妥嘛!总理是解放后当的,当时是什么职务,就写什么职务。”

“新华社也有一个稿子。那个稿子也有出入。比如,在红岩村时,说我和恩来同志经常和战士们浇水、种菜、浇粪,不是事实么!只是偶然一下子,怎么能说是经常做呢?不要渲染,不要吹嘘,不要夸张。还有说恩来在重庆和主席‘寸步不离’,怎么寸步不离呢?当时恩来同志非常关心和保护主席的安全,这是事实。但恩来同志要进城找民主党派谈话,主席也要出去,说‘寸步不离’起码是不科学。”

“今年恩来同志去世后,我听说有单位将一些文章朗读录音,放了,其实里面和事实有很多不符,当时也没办法。新华社的稿子你们也看一下,你们提法要一致,不能一个这样说,一个那样说。”

在中共中央文献研究室的工作人员刚刚开始编辑《周恩来选集》时,邓颖超就对研究人员说,你们选周恩来同志的文稿,“一定要有确实依据证明它是恩来同志的东西时才能用,不要根据分析或猜测。在没有证实之前,宁舍勿选”。她还特意提醒他们,“希望你们编文集要改变作风,不要搞突击,赶节日”“出文集什么时候都可以,不要采取突击完成任务的方法”“要踏实、要精细、要实事求是,要唯物主义”。

邓颖超不仅对工作人员谆谆指导,而且处处给编撰工作提供帮助。十多年来,与周恩来相关的书籍的编辑出版,都凝聚着邓颖超的大量心血。当收到周恩来的有关文稿时,邓颖超总是在百忙中抽出时间仔细核阅,反复核实,及时退回。读了她退回的文稿,编撰研究人员无不为她那种认真的精神、细致的作风和惊人的记忆力而感动和叹服。

例如,收入《周恩来选集》上卷中的《关于一九二四至二六年党对国民党的关系》的文稿,由于是1943年周恩来在重庆中共中央南方局干部学习会上所做报告的记录稿,原稿的不少地方缺字漏字,特别是一些人名和史实不太清楚,整理时困难不少,是邓颖超帮助核定了不少史实,提出了不少重要的建议。编辑《周恩来书信选集》时,邓颖超不但亲自挑选出周恩来曾经写给她的十多封书信,而且还提供了不少征集书信的重要线索,为编好这本书带来了不少方便。1979年,邓颖超在核阅周恩来关于大革命时期我党同国民党的关系的文稿时,两次打电话对编撰人员说,文稿中讲当时各省国民党的主要负责人大都是共产党员,在北方只提于树德不够,建议加上李大钊和李锡九两个人的名字(邓颖超和李锡九在大革命时期都担负着中共天津地委和国民党直隶省党部的领导工作,在推动北方的革命运动中,共同的革命目标使他们经常接触,彼此深为了解)。她说,那时我在北方,对北方党的情况比较熟悉,李永声(即李锡九)的工作很活跃,他是第一次国共合作中有贡献的历史人物,“希望李琦(曾在周恩来总理办公室工作过、后到中共中央文献研究室任职)同志不要因为他是自己的外祖父而回避,应当尊重历史史实”。

除了核阅周恩来的文稿、发言稿外,邓颖超对中共中央文献研究室撰写的纪念周恩来的有关文章也都认真阅读,提出过不少重要的修改意见。

1982年4月,邓颖超在接见中共中央文献研究室周恩来著作生平研究组的几位同志时说:“你们不仅要研究恩来同志的生平和著作,还要研究中央其他同志的生平和著作,甚至研究党史、中国历史。你们文献研究室要注意恢复历史本来面貌的问题。”

邓颖超在听读了《周恩来传》的部分章节后,在给中共中央文献研究室工作人员的信中指出:“你们在写周恩来时,对他既不要颂得过高,也不要贬,应当实事求是。”她在阅读《艰难而光辉的岁月》一文后,给研究室工作人员写去的信中指出,“在这篇文章中你们只写了恩来同志保护党内干部,却忘记了写他还大量地保护民主党派人士、爱国人士和其他一些知名人士。我几次外出碰到一些同志,他们都向我谈起如何受到总理保护才被解放”“从统战工作考虑,对大批党外人士的保护,这也是个很重要的关键性的问题,写上较为妥当”。

邓颖超的这些言谈举止突出表现了老一辈中国共产党人胸怀坦荡、实事求是、不居功、不图名的思想作风,令人肃然起敬、由衷钦佩。

教育记者报道要客观真实

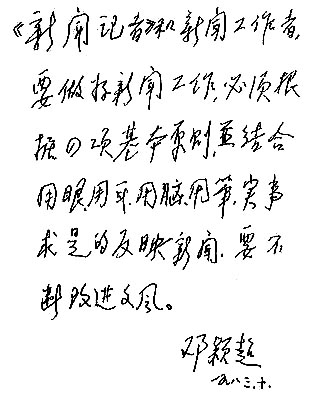

邓颖超曾经为《新闻记者》刊物题词:“《新闻记者》和新闻工作者,要做好新闻工作,必须根据四项基本原则,并结合用眼、用耳、用脑、用笔,实事求是的反映新闻,要不断改进文风。”她还谦虚地说:“字写得不好,但所写的几句话确是我的肺腑之言。”邓颖超的这一题词很有针对性,无疑是对新闻工作者的亲切教导。

1979年10月的一天,邓颖超正在人民大会堂江苏厅处理公务,一位与她比较熟悉的报社记者,趁她休息之际将一篇采访她之前会见日本朋友的稿件清样送给她审阅。

邓颖超戴上老花镜,非常认真地将这篇题为《中秋佳节话友情》的稿件清样看完,然后和蔼地把记者叫到身边坐下,微笑着问他:“你说绢花能盛开吗?”

记者不明就里,立即回答:“不可能!”

“那你文章中怎么说‘人民大会堂江苏厅秋菊盛开’呢?”记者一时语塞,脸“刷——”的一下红到了耳根。

“你看这里摆放的秋菊都是绢制的。”邓颖超边说边用手指着不远处的秋菊让记者看,“我说得没错吧?”

记者连忙红着脸点头称是,暗暗钦佩:她的头脑是如此睿智,眼睛又是如此犀利!真是一针见血啊。

接着,邓颖超话锋一转,神情严肃地指着稿件中的一段文字对记者说:“今天这篇稿子总体上写得不错,反映出了中日人民之间的友好情谊。但写会见结束前日本朋友唱歌这一段不符合实际嘛。你文章中写日本朋友唱了《歌唱敬爱的周总理》一首歌,可那天日本朋友明明唱了《歌唱敬爱的周总理》和一首我们国家的民歌,两首歌嘛。为什么要这样写呢?”

记者一听有点儿紧张,低声说:“您是周总理的夫人,日本朋友又非常崇拜周恩来总理,所以我们想在报道中突出一下他和您。”

邓颖超听后看了记者一眼,提高声音循循善诱地说:“不能因为周恩来曾经是总理,我是他的夫人,就这样写报道,这样既不符合实际情况,也不好。要写,两首歌的歌名都写上,要么就只写日本朋友唱了两首中国歌曲。想突出我,就说人家只唱了歌唱周恩来的歌,这不对。我是人民的公仆,会见日本朋友是我的工作。再说中日人民友好关系的建立,是党和国家工作的结果,不是哪个人的功劳,请你回去后立即改过来,然后再见报,而且以后不要再出现类似的问题。”

最后,邓颖超语重心长地对那位记者说:“你们做记者的写文章,一定要实事求是,每一个细节都不能马虎,我们的新闻报道,一定要真实、确切。”

显然,邓颖超是要求记者在报道一些事情、人物情况时,一定注意不要臆测推断,更不要添油加醋或随意删减,必须尊重事情的本来面目,如实反映,这样写出来的东西让人看了才会信服。

对故居复原力求实事求是

新中国成立后,周恩来多次要求淮安县委将旧居处理掉。

1960年年初,淮安县委负责人刘秉衡赴京看望周恩来和邓颖超,汇报家乡的生产建设以及人民生活等情况。3月23日晚上,周恩来在钓鱼台临时寓所接见,其间,对故居的处理问题,周恩来再次严肃交代:“你们的心情我是理解的。我的故居不要留在那里让人参观!如果有人参观,就请他们去韶山瞻仰毛主席的故居。我家的房子可以公用,办托儿所、办学校,或者做生产车间都可以。祖坟可以深埋,不要占地,不要影响机耕,上面还可以种树、种庄稼。”

次日,忙于会议的周恩来委托邓颖超宴请家乡来客,也就是四菜一汤。就餐期间,邓颖超担心刘秉衡在周恩来要求处理淮安旧居和祖坟问题上想不通,便耐心交代,反复讲道理:“咱们每个共产党员都要听党中央的。恩来是党中央副主席啊,你们要按他的意见办,听他的。”随后,她又风趣地说:“在处理旧居和祖坟问题上,我是新的‘夫唱妇随’,完全同意他的意见。”

1982年,邓颖超在接见中共中央文献研究室的同志时,让其向有关方面转达意见:“思南路不能说是周恩来同志一个人的故居,那是我们到南京后,在上海建的一个活动点。当时用别人的名义租不到房子,只能用周恩来同志的名义,所以人们叫它周公馆。实际上,除了周恩来外,董老、罗迈、定一、承志等同志都住在那里,陈家康、乔冠华、龚澎住在三楼,来来往往许多人都住过的。所以最好把名字改过来,叫它中共驻沪办事处还是合适的。”

遵照邓颖超的意见,上海将周公馆更名为中共驻沪办事处纪念馆。

1982年4月29日,邓颖超曾经和中共中央文献研究室编辑周恩来文稿的工作人员专门谈过一次修复故居的问题。在谈话中,邓颖超批评有些地方在修复他们的故居时不实事求是的做法。她说:“恩来同志是反对搞故居的,我也是反对的。当然中央决定要搞别人的故居,我不能反对,但至少我可以反对搞我们两个人的故居。我将来死后留下的遗嘱中要说:‘这所房子是公家的,不要做我们的故居。’”

邓颖超曾经郑重其事地嘱咐秘书赵炜说:“将来如果修我们的故居,第一要反对,要讲清我们对这一问题的看法;第二,如果一定要搞,就要实事求是地按我们在世时的样子搞,决不能改变,弄得富丽堂皇。”她还要求中共中央文献研究室的工作人员做“见证人”。

邓颖超一再建议说:“我总想将来有个机会,我们党搞党史的几个组织在一起研究一下故居的恢复问题”“就我接触到的,觉得一定要考虑怎么能够按照实事求是的精神来搞故居的复原工作”。

从她身上,人们无不分明地看到她尊重史实、求真务实的可贵工作作风。

拒绝树碑立传

1976年2月22日,正在访华的美国前总统尼克松夫妇特地拜访邓颖超。尼克松说:“我正在想如何才能正确地纪念周总理。我相信他不会喜欢立一个巨大人像或造一所纪念大楼。他要的是无形的建筑,这比有形的建筑更强大。”邓颖超说:“纪念周恩来,不需立纪念碑,搞什么仪式。我们现在见面,对周恩来最好的纪念是促使中美两国关系在上海公报的基础上有所发展,使中美两国人民的友谊连绵不断继续发展。”

邓颖超不平凡的经历和对中国革命事业的重要贡献,使她在全党和全国人民中享有崇高威望。但她从不居功,从不愿宣传自己,更不愿有人为她写传。对于宣传个人,她总是发自内心地拒绝:“过去革命斗争非常残酷,好多人牺牲了,好多好的东西被毁掉了,留存不下来。我们是幸存者,还要为自己留什么?!”她一直视自己为一名普通的党员,也一直铭记着那些在革命战争年代牺牲的战友和同志。

1987年,某出版社拟出版一本反映长征女战士的书籍,里边准备写邓颖超一篇。得到报告后,邓颖超坚决拒绝,她严肃地说:“长征中我实际上没有做什么工作,不像蔡畅大姐、康克清大姐、李坚贞大姐,她们是一步一步走出来的,我没什么可写的。”

20世纪80年代,中共中央文献研究室在编写周恩来年谱和传记的过程中,接触到许多有关邓颖超的资料,深感她作为杰出的妇女代表,其可歌可泣的历史值得专门写一写。当向邓颖超征求意见时,她严肃认真地给有关领导去信婉拒了。

据李琦回忆说:“她一向不同意宣传她自己,历来反对为她树碑立传。她曾在给我的信中这样说,你们需要做的工作是大量的,关于我的传记,‘恳请你们不要列入你们的工作中,更请你们作罢’。”

直到1988年党中央批准为她写传的任务时,邓颖超才表示:既然组织上做出决定,只好服从。可她仍然不是很情愿,在谈到如何写她的传记时,邓颖超不是讲自己的事迹,而是要执笔者遵循辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,做个大胆尝试,创出新的风格,写出当时的历史环境和革命发展情况,既写成绩,也别忘了写缺点。邓颖超多次这样讲:“要写就写全面,不要只是颂扬。”

邓颖超晚年常对周围同志讲:“人总是要死的,但精神万岁!”她所倡导的就是“无私奉献、求真务实”的精神,而她一贯坚持实事求是、坚持客观唯真的言行举止堪称我辈楷模。正如巴金所言:“邓大姐走了,她是一个好人,一个高尚的人,没有遗产,没有亲人,她不拿走什么,真正是个大公无私的人,她是一个多么不容易做到的榜样,她是我最后追求的一个榜样。”

来源:天津日报